В конце октября, в будний день, в душном зале районного суда стояла вязкая тишина. На скамье подсудимых сидел седой ветеран, сухоплечий, с прямой спиной, будто выпрямленной временем и строем. На его кителе тускло мерцали старые фронтовые планки — следы боёв, где он не щадил себя ради других. И всё же сегодня его называли «вором», будто можно одним словом перечеркнуть прожитую честно жизнь.

Скамьи поскрипывали, когда люди устраивались удобнее, стараясь не дышать громко. Шаркающие шаги приставов, шуршание бумаг у секретаря, редкое покашливание — всё это только подчёркивало тягостную паузу, в которой застыли лица. Впереди, у стола для стороны обвинения, стоял молодой прокурор — гладко выбритый, с безупречно застёгнутым пиджаком, с прямой складкой на брюках и холодной уверенностью в голосе.

— Вы — преступник, — отчеканил он, не удостоив ветерана взглядом. — Вы — позор. Таким, как вы, не место на пьедестале славы. Ваши медали — насмешка над теми, кто действительно достоин.

Слова, как ледяные осколки, рассекали воздух. Кто-то в глубине зала втянул воздух; женщина на втором ряду приложила ладонь к губам. Ветеран молча перевёл дыхание, будто ещё раз проверяя, держится ли голос. Но говорить было нечего: обвинение висело в воздухе, как густой туман.

Прокурор шагнул ближе, и в этом шаге было больше демонстрации, чем необходимости. Он рывком ухватил китель, дёрнул — и медали, соскочив с планки, осыпались на пол. Тяжёлый звякающий звук прокатился по залу, как по пустому коридору. Ветеран вздрогнул, опустил глаза. Его пальцы дрожали — не от старости, а от обиды, от ощущения бессилия перед чужой молодецкой самоуверенностью.

Судья на возвышении медленно свёл брови к переносице. Пристав шагнул было вперёд, но застыл — движения здесь измеряли не силой, а уставом. В зале поднялся глухой ропот; кто-то возмущённо шепнул соседу, но быстро осёкся. Прокурор, словно не замечая ничего вокруг, чуть тронул уголки губ: победа видится особенно близкой, когда противник молчит.

У стола защиты поднялся адвокат — сухощавый, в аккуратном тёмном костюме, с папкой, углом изрезавшей свет. Он не стал повышать голос — и от этого его речь прозвучала ещё твёрже.

— Ваша честь, — произнёс он, — у защиты есть неопровержимые доказательства невиновности моего подзащитного.

Секретарь подняла голову, перо замерло на полуслове в протоколе. В глазах судьи мелькнуло то, что всегда появляется у людей, привыкших к тяжести решений: сосредоточенное внимание, как у человека, который слушает не звук, а смысл.

— Что за доказательства? — сухо спросил судья.

— Запись с камер видеонаблюдения соседнего здания, — адвокат поднял флешку между большим и указательным пальцем, как улики на ладони. — Прошу приобщить к материалам дела и немедленно просмотреть.

Прокурор дёрнулся, и тень сомнения на миг пробежала по его лицу. Но он почти сразу взял себя в руки, выставил подбородок вперёд. Его молчание было вызовом: мол, смотрите, в записи будет то, что мне нужно. Впрочем, многие видели, как он сжал губы.

Пристав принёс ноутбук, экран развернули к судье и на стену, где белело тусклое полотнище. Секретарь, отложив ручку, встала рядом, готовая фиксировать каждую ремарку. В зале стало так тихо, что слышно было, как щёлкнул разъём — флешку подключили к порту.

— Прошу огласить, — сказал судья.

На экране вспыхнул серый кадр, зернистый, как старая фотобумага. Переулок. Подворотня. Дверь продуктовой лавки, чёрная полоска камеры сверху. Время — строки цифр в углу экрана. Фигура в капюшоне входит в кадр, задерживается у входа. Второй кадр: споро и ловко, как человек, совершавший это не впервые. Его лицо попадает под свет фонаря — и становится отчётливо видно: молодой, резкие черты, взгляд в сторону. Не ветеран. Не тот, кто сидит сейчас на скамье подсудимых.

Тихий вздох прошёл по залу — будто все разом вспомнили, что умеют дышать. Кто-то выронил шариковую ручку, она глухо стукнулась об пол и покатилась вбок. Прокурор медленно осел на стул. Ему вдруг стало тесно в собственном пиджаке — как мальчику, который вырос и не заметил, что пуговицы больше не сходятся.

Адвокат не улыбался. Он стоял прямо, смотрел на экран, будто проверяя ещё раз — нет ли ошибки, нет ли ловушки, которую неопытный глаз упустит. Запись оборвалась. Судья перевёл взгляд на ветерана. Тот сидел недвижимо, но в этой неподвижности нарастало что-то тяжёлое и чистое — как тишина после грозы.

— Занесите в протокол, — сказал судья, каждое слово отдавало металлом. — Обвинение с подсудимого снять. Освободить его немедленно.

Прокурор побледнел. Его губы шевельнулись — «простите» застряло где-то между горлом и сердцем, как кость. Он попытался подняться, сделать шаг навстречу, но сел обратно: колени не слушались. Уверенность — вещь звонкая, но бьётся так же легко, как стекло.

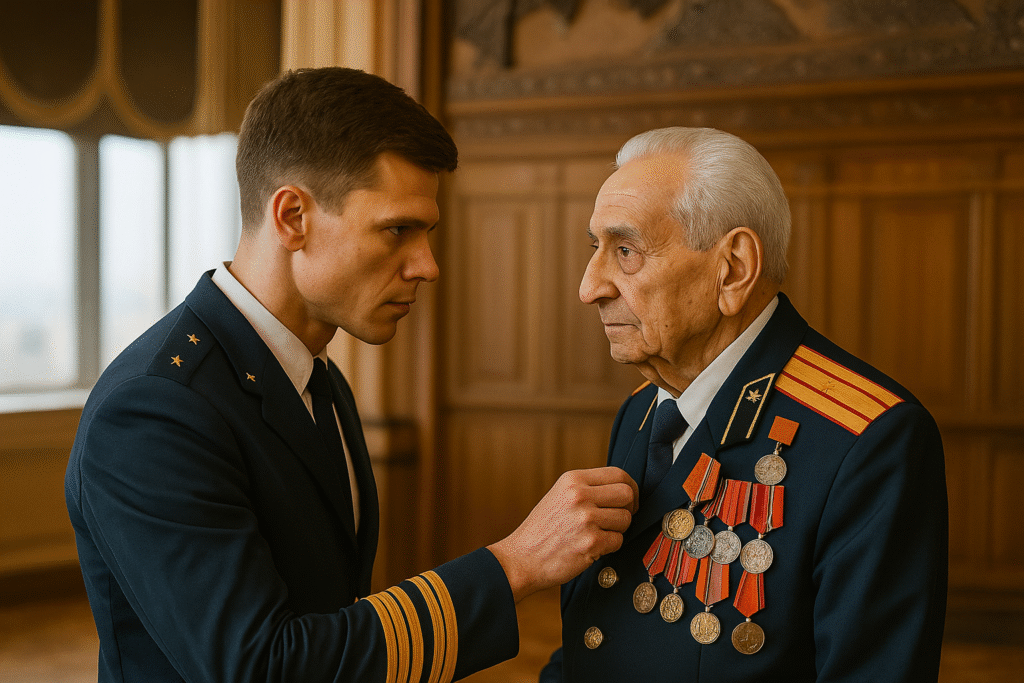

Адвокат наклонился, медленно, бережно собрал с пола медали, одну за другой, как собирают упавшие на землю семейные фотографии. Он выровнял планку, стряхнул пыль, подошёл к ветерану и подал награды двумя руками — с тем почтением, с каким возвращают знамёна.

— Простите, — выдавил прокурор, глядя в стол. — Я… ошибся.

Его голос звенел пусто: он говорил не столько ветерану, сколько собственному отражению, которое вдруг перестало узнавать его. В зале ни один стул не скрипнул. Люди поднялись, как по команде, и зааплодировали. Это были не те хлопки, что иногда звучат на торжественных собраниях; в них было облегчение и уважение. Они хлопали человеку, который не повысил голос, когда на него кричали; который не оттолкнул руку, когда у него отнимали память; который сидел прямо, потому что по-другому не умел.

Ветеран встал, не спеша приколол планку с медалями на китель. Пальцы всё ещё слегка дрожали — от того, как долго их держали кулаком изнутри. Он поднял голову и впервые за всё заседание посмотрел прямо на прокурора. В его взгляде не было злости. Только усталость человека, который слишком хорошо знает цену словам «честь» и «вина».

— Держите спину, молодой человек, — тихо сказал он, и в этих словах не было ни угрозы, ни горечи. — Она вам ещё пригодится.

Судья кивнул. Пристав отвёл взгляд. Секретарь опустилась на место, перо снова заскользило по бумаге — теперь уже уверенно, как по знакомой дороге. За окном шуршал холодный ветер; последняя листва жёлтыми клиньями цеплялась за ветви, как за край пиджака, который пытаются удержать.

— Заседание объявляю закрытым, — сказал судья, и молоточек тихо встретился с деревом.

Первые ряды медленно потянулись к выходу. Люди оглядывались на ветерана — не из жалости, а будто желая запомнить лицо. Он стоял прямо, ладонью прикрывая край планки, словно боялся снова услышать звяканье. Адвокат стоял рядом. Они не обменялись рукопожатием — просто кивнули друг другу, как люди, которые сделали то, что должны были.

— Спасибо, — произнёс ветеран, не поднимая голоса.

— Это вы спасибо скажите тем, кто вас учил стоять, — ответил адвокат. — Я лишь нажал «воспроизвести».

Они вышли в коридор. Плитка под ногами была гладкой и холодной. Двери кабинетов закрыты; в одном кто-то говорил по телефону, в другом шелестели бумаги. Запах старого лака и мокрых пальто смешался с проточной свежестью, которую заносило из открытой форточки. Ветеран на миг остановился у окна, прислушиваясь к тому, как капает вода из ржавой трубы во дворе.

— Домой, — сказал он, будто проверяя само слово. — Домой.

— Вас проводят? — спросил адвокат.

— Дойду, — ветеран улыбнулся уголком губ. — Я привык ходить сам.

— До свидания, — кивнул адвокат. — И… берегите медали.

— Берёг, берегу и буду беречь, — ответил ветеран. — А главное — то, что за ними стоит.

Он пошёл по коридору — не спеша, но твёрдо. Навстречу ему попался тот самый пристав; тот отступил в сторону, приложив ладонь к кобуре не по необходимости, а по привычке. На секунду их взгляды встретились, и пристав коротко, почти незаметно кивнул. Это был тот кивок, которым мужчины здороваются, когда слов слишком много, а времени мало.

В зале ещё оставались люди: кто-то ждал своей очереди, кто-то просто не хотел уходить. Прокурор сидел, не шевелясь, перед собой — папка, в которой ровно лежали бумаги. Они внезапно показались ему пустыми — строки букв, не означающие ничего. На столе лежала его ручка; он взял её, покрутил и положил обратно. «Простите», — подумал он ещё раз, теперь уже отчётливо, но не знал, кому именно адресует это слово: ветерану, суду или самому себе, которого в эти несколько минут он увидел впервые.

Секретарь, проходя мимо, подняла с пола отлетевшую когда-то булавку, положила на край стола ветерана. Мелочь. Но из таких мелочей, как оказалось, и складывается то, что называют законом и порядком. Судья, уже снимая мантию, задержался, посмотрел в пустеющий зал и тихо выдохнул — не облегчённо и не устало, а так, как выдыхает человек, исполнивший обязанность.

На улице было прохладно. Ветер нёс по двору скомканные афиши, шуршал по решёткам ливнёвок. Ветеран остановился у ступеней и поправил китель. Металл планки коснулся пальцев — знакомая тяжесть легла на ладонь, как память.

— Дедушка, — откуда-то сбоку, из-за ствола тополя, выглянул мальчишка, державший мать за руку. — Это у вас настоящие медали?

— Настоящие, — кивнул он.

— А за что дают? — ребёнок поднял голову, глаза у него были серьёзные.

— За то, чтобы другие могли спокойно жить, — ответил ветеран. — И за то, чтобы помнить.

Женщина кивнула ему в знак благодарности, и они ушли, торопясь к остановке, где уже собирался народ. Ветеран остался на ступенях на секунду дольше, чем требовалось. Он смотрел на двор, где из-под арки тянуло сквозняком, и думал о том, как странно устроено время: иногда оно тянется мучительно медленно — пока кто-то говорит тебе «ты позор», — а иногда совпадает в одно мгновение с коротким звоном медалей о пол и с чужим сухим «обвинение снять».

В кабинете прокурора становилось темнее. Он снял пиджак, повесил на спинку стула, присел и долго смотрел на собственные ладони. В голове крутилось: «вина», «честь», «закон», «ошибка». Слова привычные, но сегодня они стали тяжелее. Он понимал — день запомнится ему не протоколом, а тем, как звякнули о камень чужие медали, сорванные его рукой.

Он встал, подошёл к окну, смотрел на двор. Внизу ветеран медленно уходил по тропинке. Прокурор открыл ящик стола, достал справочник — старый, затёртый. Зачем — сам не знал. Может быть, чтобы напомнить себе: буква — не всё, пока в ней нет смысла. Он закрыл книгу, положил ладонь сверху, как ставят печать, и сел. Вечер только начинался.

Адвокат, обойдя здание, задержался у угла и закурил. Дым поднялся ленивым столбом и тут же рассеялся ветром. Он думал не о победе: её здесь не было. Была справедливость, а справедливость — не медаль, её не приколоть на китель. Он усмехнулся своим мыслям, затушил сигарету и пошёл к остановке. Автобус подошёл быстро — тёплый свет в салоне потянулся к нему из распахнувшейся двери.

Ветеран тем временем свернул на тихую улицу, где кроны деревьев ложились на асфальт длинными тенями. Он шёл без палки, размеренно, на каждом шаге будто примеряясь к земле. Рядом, на лавочке, двое подростков листали экран телефона и не спорили — редкая примета того, что сегодня им тоже было о чём подумать. Он прошёл мимо и только теперь почувствовал, как отпускает тяжелое напряжение в плечах.

Домой он добрался, когда в окнах уже зажигались жёлтые прямоугольники. На кухне зашипел чайник, кружка отозвалась глухим стуком о стол. Он сел, положил рядом на стол китель, медленно провёл пальцами по планке. Медали звякнули — не громко, почти шёпотом. В этом звуке не было жалобы. В нём было то странное спокойствие, которое наступает после пережитой несправедливости: ты снова собран, снова цел, пусть и с новыми царапинами внутри.

Он вспомнил слова, сказанные молодому: «Держите спину». Он и сам держал её всю жизнь — в атаку, в строй, в очереди у кассы, на приёмах в поликлинике, в маленьких и больших унижениях, от которых никто не застрахован. И сегодня — тоже. Спина — это не про гордость. Это про то, чтобы не согнуться, когда тебя хотят согнуть.

Он налил чай, обхватил ладонями горячую кружку. За окном поскрипывал ветер, где-то шаркнула метла дворника. Он сделал первый глоток и закрыл глаза. Это была маленькая передышка. Завтра надо будет идти, решать дела, отвечать на звонки, улаживать то, что накопилось. Но сейчас — тишина. И она была заслуженной.

Где-то далеко, в городе, светились окна судов, больниц, школ. Люди спорили, мирились, ошибались и признавали ошибки. Этот день закончился не победой кого-то над кем-то, а простым, ясным возвращением вещей на свои места. Планка вернулась на китель. Слова — на свои полки. И тишина — в дом.

— Ну что, — тихо сказал он самому себе. — Живём.

И посмотрел на медали — не как на украшение, а как на память о том, ради чего когда-то он научился держать спину и ради чего сегодня ему снова это пригодилось. Финал ещё не наступил — просто наступил вечер, в котором можно спокойно поставить кружку на стол, расправить китель и чуть-чуть помолчать.