Меня зовут Дмитрий. Мне пятьдесят лет, и почти двадцать из них я растил дочь один. Жена ушла, когда Эмилии было три, и с тех пор мы жили плечом к плечу: отец и дочь, как напарники на долгой дороге.

Сейчас ей двадцать два. Она только что выпустилась с факультета графического дизайна и устроилась в небольшое креативное агентство в центре. Про отношения Эмилия всегда говорила мало. Я не лез. Повторял лишь: «Выбирай того, кто относится к тебе с уважением».

Однажды, в начале лета, днём, пока я в гараже возился со скрипучей петлёй, Эмилия вошла. Радость на лице спорила с напряжением — как свет и тень на одном снимке.

— Пап, — сказала она, — я сегодня приведу парня на ужин. Хотела познакомить тебя уже давно.

Я застыл не из-за самого факта, а из-за того, как это прозвучало: радость вперемешку с осторожностью.

— Давно вы вместе? — спросил я.

— Около пяти месяцев, — ответила сразу. — Он часто в разъездах. Всё не знала, когда будет уместно сказать.

К вечеру я накрыл на стол и решил не мудрствовать: запёк курицу, сделал картофельное пюре, нарезал «Оливье», а на столешнице как раз остывала ароматная шарлотка. Хотелось, чтобы дома пахло уютом.

Ровно в семь — звонок. Эмилия вошла вместе с высоким мужчиной в белой рубашке.

— Марк, — представился он. — Информационная безопасность.

Пожал руку — крепко, но как-то холодно, без тепла. Улыбка у него была правильная, будто с картинки, только глаз не касалась.

Мы сели. Я пытался расшевелить разговор: спросил про дороги, про работу, про то, как они познакомились. Слушал и всё равно ощущал сквозняк — тонкий, невидимый.

Эмилия нервничала. Сначала уронила вилку. Потом — салфетку. Потом задела стакан, и вода побежала по столу. Каждый раз, наклоняясь, она дрожала.

Когда это повторилось снова, я наклонился помочь и… увидел: нога у неё мелко трясётся, а от щиколотки вверх тянется синяк — плотный, расплывшийся. Она подняла взгляд, натянуто улыбнулась, но глазами попросила о помощи — так, как просят, когда говорить нельзя.

Я заставил голос звучать спокойно:

— Ой, кажется, я шарлотку в духовке оставил. Сейчас гляну, пока не подгорела.

В кухне тихо прикрыл дверь, достал телефон и набрал 112.

— Диспетчер, слушаю.

— Говорит Дмитрий, ул. Ивовая, дом восемнадцать, квартира двадцать четыре, — шёпотом проговорил я. — Думаю, моей дочери угрожает человек, которого она привела. Нужна помощь. Я потяну время.

— Экипаж уже выдвигается, оставайтесь спокойны, — ответили мне.

Я вернулся к столу, ровно дыша.

— Марк, вы мороженое любите? Со свежей шарлоткой — самое то.

— Почему бы и нет, — ответил он, глядя пристально, как будто проверял, не играю ли я.

Эмилия прошла к морозилке. Я наклонился к ней и едва слышно сказал:

— Держись. Я рядом. Всё под контролем.

Она кивнула, будто просто согласилась с десертом.

Минуты тянулись вязко. С улицы вдруг мелькнул отблеск — мигнули проблесковые маячки. В дверь вежливо, но настойчиво постучали.

— Полиция. Плановый обход, — прозвучало за дверью.

— Странно, — бросил Марк и выпрямился. — В такое время?

— Бывает, — ответил я, словно и правда не удивился.

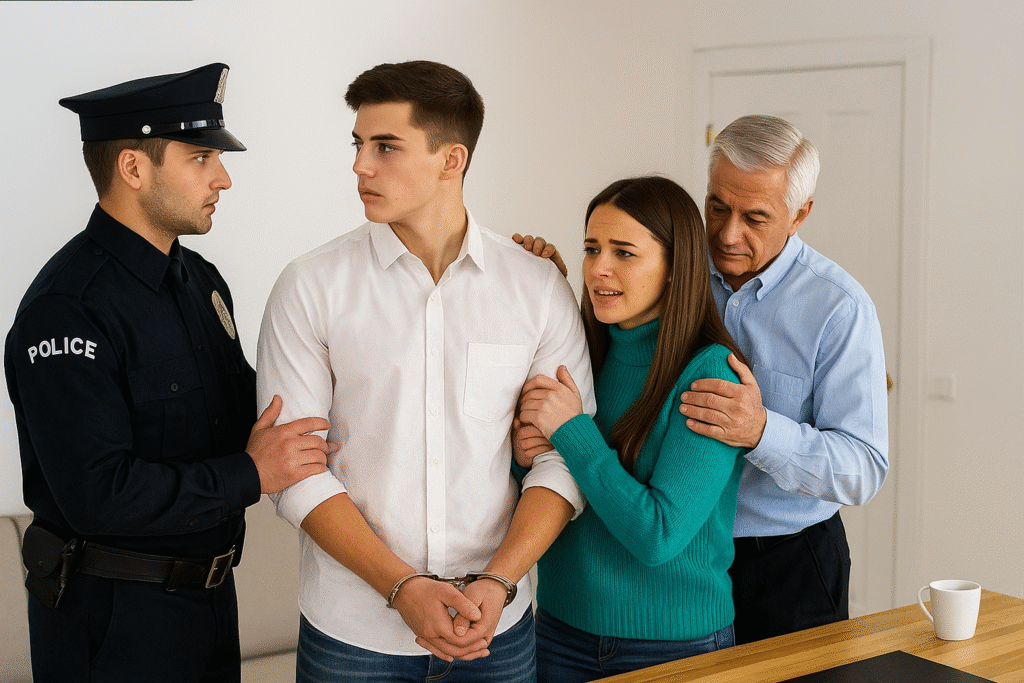

В коридоре стояли двое: один постарше, другой моложе.

— Добрый вечер. Проводим выборочную проверку дворов после недавних жалоб. Можно взглянуть документы? — старший говорил спокойно, не давя, но в голосе чувствовалась выученная твёрдость.

— Какого рода проверка? — Марк сделал шаг вперёд, взглядом оценивая каждого.

— Обычная. Паспорт при вас?

Он потянулся за кошельком, неловко перехватил — и на пол выпал маленький оранжевый флакончик с таблетками, покатился по полу. Младший полицейский машинально поднял, посмотрел на этикетку, перевёл взгляд на напарника.

— Гражданин, пройдёмте на минуту в коридор, — сказал старший, без резкости, но так, что спорить не хотелось.

Лицо Марка изменилось — не резко, а словно выцвело. На мгновение показалось, что он заговорит жёстко, но он лишь выдохнул, опустил плечи и шагнул к двери. Полицейские вежливо вывели его в подъезд. Дверь не закрывали — разговор вёлся рядом, под контролем.

Эмилия замерла. Губы дрогнули, глаза наполнились слезами. Она стояла, как статуя, пока ноги не подогнулись — и тогда она просто уткнулась лбом мне в плечо. Я обнял её, почувствовал, как она дрожит.

Потом мы говорили. Не сразу — сначала она только кивала и мотала головой. Потом слова стали складываться в фразы.

Сначала он казался внимательным, заботливым — слишком правильным. Сиделки-сообщения, интерес к её делам, «берегу тебя» в каждой мелочи. Потом эта «забота» начала походить на контроль: «Дай телефон», «Зачем тебе эти друзья», «Кто тебе пишет ночью».

Его раздражали паузы, её желание побыть одной, рабочие переписки. «Это всё ради тебя, — говорил он, — я просто волнуюсь». Когда она пыталась возразить, он говорил, что она преувеличивает, что без него её никто не поймёт.

Синяк — не случайность. А ужин — не неловкость. Это были сигналы. Роняющаяся вилка, пролившийся стакан — просьба о помощи, зашифрованная в бытовых мелочах.

Я слушал и понимал простую вещь: быть родителем — это не только накормить, одеть и вовремя дать совет. Это уметь заметить тихие детали: дрожь в пальцах, взгляд, который уходит в сторону, и «всё нормально», которое звучит не так. Иногда маленький жест говорит громче крика.

Потом мы ехали в отделение давать объяснения. Полицейские вели себя без суеты, спокойно. Всё получилось без шума, но решительно — так, как и должно быть, когда самое важное уже понято.

После того вечера многое сместилось. Эмилия записалась к психологу — сама. Поначалу ходила настороженно, как на лёд, не уверенная, выдержит ли поверхность. Со временем дыхание стало ровнее. Смех вернулся — не тот, что для фотографий, а живой, чуть хрипловатый, наш домашний.

Мы больше говорили — не о том, кто прав, а о том, где границы и как их защищать. «Уважение — это глагол», — сказала она однажды. Я кивнул: лучше не скажешь.

Шарлотка тогда так и осталась нетронутой. Лежала на столе до позднего вечера, пока мы переписывали протокол и пили остывший чай. На следующий день я подогрел кусок, отрезал ей и себе. Мы молча ели и смотрели в окно, где медленно шёл дождь. Вилка в её руке больше не дрожала.

Я часто вспоминаю тот момент под столом: пятно синяка, дрожь мышцы, взгляд, который просит, но не может сказать. И понимаю — иногда любовь родителя — это не громкие слова, а внимательность, инстинкт и мужество. Щит, который поднимаешь тихо, без позы, но вовремя.

Эмилия снова стала собой — не прежней, а новой. Она сменила номер, настроила границы, научилась отвечать: «Нет». Работа в агентстве забрала её в хорошие дела: макеты, презентации, яркие идеи. Я приходил на вечерние показы и видел, как она оживает, когда на экране появляются её цвета.

— Пап, — сказала она как-то вечером, когда мы возвращались из центра пешком, — спасибо, что услышал меня, когда я молчала.

— Я просто был рядом, — ответил я. — И буду.

Тот ужин научил меня простому: иногда надо быть тише, чтобы услышать важное. И действовать — без пафоса, но точно. Полицейские тогда уехали так же спокойно, как приехали. Никто не хлопал дверьми, не повышал голоса. И всё же эта тишина оказалась громче любого скандала.

С тех пор я иначе слышу, как звенит по столу вилка, если она падает. И вижу — не только глазами.

Мы с Эмилией вырабатываем новые привычки: говорить сразу, если что-то не так; спрашивать, а не догадываться; не путать заботу с контролем. Жизнь не стала идеальной, но стала честнее.

Когда она смеётся на кухне, размахивая лопаткой, я понимаю, что для счастья нам не нужна идеальность. Нам нужны простые вещи: внимание, уважение и готовность вовремя поднять щит.

Иногда я ловлю себя на том, что прислушиваюсь к шагам в коридоре, и всё-таки улыбаюсь: это уже не тревога, а привычка беречь. И теперь, когда кто-то спрашивает меня, что такое родительская любовь, я не ищу длинных определений.

Это умение заметить дрожь в руке и сказать: «Я здесь». Это звонок, сделанный вовремя. Это тишина, в которой тебя слышат. И это та самая шарлотка, которая дожидается, пока все вернутся домой — целые, живые, свои.

Конец пока.